Горилла

Горилла

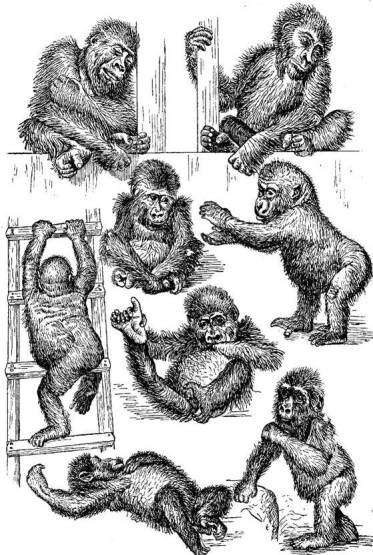

Горилла почти такого же роста, как человек, но значительно шире в плечах. Короткая шея, длинное, крепкое, широкое туловище, мощная грудная клетка, сильные передние конечности, слегка согнутая спина, очень длинные кисти и ступни, соединенные особой складкой кожи средние пальцы рук и ног — вот характерные признаки гориллы. Вследствие того, что у гориллы очень выступают лобные кости, линия его бровей выдается вперед. Небольшие глаза глубоко посажены. Плоский нос вдавлен посредине и значительно расширен. Лицо широкое; довольно толстые губы не так подвижны, как у других человекообразных обезьян, и больше походят на человеческие. Уши отодвинуты далеко назад и лежат на одном уровне с глазами; они тоже похожи на уши человека больше, чем у других обезьян. Лицо, начиная от бровей до подбородка, голое; уши, кисти и ступни с боков и снизу тоже голые. Остальное тело покрыто шерстью довольно равномерно. Шерсть черная или темно-серая, гладкая, довольно длинная и густая, слегка волнистая на затылке, плечах и бедрах. Зубы у гориллы крупные, особенно клыки и задние коренные.

Горилла почти такого же роста, как человек, но значительно шире в плечах. Короткая шея, длинное, крепкое, широкое туловище, мощная грудная клетка, сильные передние конечности, слегка согнутая спина, очень длинные кисти и ступни, соединенные особой складкой кожи средние пальцы рук и ног — вот характерные признаки гориллы. Вследствие того, что у гориллы очень выступают лобные кости, линия его бровей выдается вперед. Небольшие глаза глубоко посажены. Плоский нос вдавлен посредине и значительно расширен. Лицо широкое; довольно толстые губы не так подвижны, как у других человекообразных обезьян, и больше походят на человеческие. Уши отодвинуты далеко назад и лежат на одном уровне с глазами; они тоже похожи на уши человека больше, чем у других обезьян. Лицо, начиная от бровей до подбородка, голое; уши, кисти и ступни с боков и снизу тоже голые. Остальное тело покрыто шерстью довольно равномерно. Шерсть черная или темно-серая, гладкая, довольно длинная и густая, слегка волнистая на затылке, плечах и бедрах. Зубы у гориллы крупные, особенно клыки и задние коренные.

Горилла водится в тропических областях Африки — от гвинейского берега до области Великих Озер, населяя самые глухие леса. Но встречается эта обезьяна повсюду редко. Гориллы различных местностей имеют некоторые отличительные признаки. Поэтому зоологи описали и дали название нескольким видам горилл.

«Негры склонны все преувеличивать, — говорит Брэм.— Вначале я от них наслушался

разных рассказов о дикости горилл. Но, расспросив настоящих охотников, я узнал, что свирепость этих животных преувеличена. Не трогайте гориллу, и она сама не тронет вас, —говорят охотники. Если ружье дает осечку или обезьяна только ранена, она обращается в бегство. Случается, однако, что, яростно сверкая глазами, с отвисшей губой, дыбом вставшими на голове волосами, она кидается на противника. Нападает она всегда на четвереньках. Горилла, по-видимому, не отличается проворством — туземные охотники часто убегают от нее.

Известный рассказ о том, что горилла в состоянии прокусить дуло ружья, не представляет собой ничего необыкновенного: всякое большое животное с крепкими челюстями может сплющить зубами дуло. Леопард — более свирепое и более опасное животное, чем горилла, а шимпанзе тоже может броситься на человека, когда тот нападает на него. Итак, я не имею никакого основания предполагать, что горилла более свирепа и более склонна нападать на человека, чем другие звери, которые, так же как обезьяна, осмотрительны и умеют пользоваться своим чутьем и слухом, чтобы уйти от преследований».

Гориллы живут семейно. Они бродят по лесам, отыскивая пищу, и ночуют там, где застают их сумерки. Поэтому каждый вечер они строят новое гнездо на высоте 5—6 метров на больших, крепких деревьях. Гнездо это расположено на первом разветвлении более толстых сучьев и сложено из длинных ветвей. Детеныши и мать отдыхают ночью в гнезде, а отец проводит ночь, сидя скорчившись у дерева и прислонясь к нему спиною. Так он охраняет свою семью от нападения леопардов. В сухое время года, когда в глубине лесов нехватает воды и пищи, гориллы делают набеги на плантации местных жителей и так же опустошают их, как и другие обезьяны. Частыми выстрелами из ружей в большинстве случаев удается прогонять горилл.

Немецкий охотник Коппенфельс рассказывает, как он в первый раз убил гориллу:

«Около часа я ждал напрасно. Стало заметно смеркаться. Меня очень больно жалили москиты. Я хотел было покинуть свой пост около дерева, как вдруг из-за акации послышался легкий треск. Выглянув из-за ствола, я заметил семью горилл. Они собирали плоды. Это были родители и два детеныша; старшему было лет шесть, а младшему около года. С трогательной любовью мать заботилась о меньшем. Отец, напротив, заботился только об утолении собственного голода. Лучшие плоды, которые лежали на земле, были, вероятно, съедены. Самка, быстро вскарабкавшись на дерево, стала его трясти, а горилла-самец, продолжая жевать, отправился напиться к близкому источнику. Я не спускал с него глаз. При появлении этого животного я было испугался, вспомнив рассказы местных жителей. Но мое волнение исчезло, когда горилла-самец, приблизившись к берегу ручья, начал обнаруживать беспокойство и внимательно смотреть в ту сторону, где росло скрывавшее меня дерево. Однако, слишком поздно почуял он близкого врага. Прицелившись, я уже следил за каждым его движением. Раздался выстрел. Не успел еще рассеяться дым, как я уже вложил в ствол ружья новый патрон и стал ждать нападения животного. Мой спутник, один из местных жителей, дрожа, стоял позади и держал второе ружье наготове. Нападения, однако, не последовало. Горилла-самец, пораженный насмерть; упал лицом вниз. Детеныши, испустив отрывистый крик, бросились в чащу; мать соскочила с дерева и последовала за ними. Я был до того возбужден, что не успел выстрелить в нее».

Немного спустя Коппенфельс застрелил еще одну гориллу. «Я шел, — рассказывает Коппенфельс,— в сопровождении своих носильщиков по узкой лесной тропинке. Вдруг позади меня раздался крик носильщиков: «Берегись, господин, большая горилла!» Носильщики бросили свою ношу и убежали. Я был ошеломлен этим криком. Только тогда, когда в стороне от меня раздалось глухое рычанье, я увидел шагах в пятнадцати приподнимавшуюся огромную темную массу. Это была самая большая горилла, какую я когда-либо видел, и первая, которая не обратилась в бегство. Воспользуйся она моим смущением, и я бы погиб. Я поднял двустволку. Тут грозный рев превратился в лай, всклокоченные на голове волосы у гориллы встали дыбом. Мой страшный противник; казалось, готовился к нападению. Если бы я во — время осторожно удалился, то, я уверен, горилла не напала бы на меня; но не таково было мое намерение. Вполне овладев собой, я спокойно и уверенно прицелился ей в сердце. Раздался выстрел; животное подскочило и, завертевшись на месте, упало лицом вниз, раскинув руки. Падая, горилла ухватилась за лиану толщиной в пять сантиметров, и сила этой обезьяны была до того велика, что она сорвала не только лиану, но еще несколько сухих и зеленых сучьев. Весила горилла по крайней мере 200 килограммов; ее тело было длиной в 1,9 метра».

Попытки перевезти в Европу молодых горилл очень долго не удавались: животные умирали по дороге. В семидесятых годах прошлого столетия доктору Фалькенштейну, долго жившему в Африке, удалось привезти в Берлин и поместить в Берлинский зоологический парк молодую гориллу.

«Однажды,— рассказывает Фалькенштейн,— я, войдя в магазин португальца Лаурентино, увидел привязанную к большим весам молодую гориллу. Это был молодой самец. Он имел довольно жалкий вид. До сих пор он почти не дотрагивался до лесных плодов, которые ему предлагали. Негр, застреливший гориллу-мать, несколько дней назад привез его из внутренней части страны. Лаурентино, от имени всех своих соотечественников, которых я лечил, просил меня принять обезьяну в подарок.

Когда я пришел домой, первой моей заботой было достать лесные плоды и приобрести козу. Понятно, с каким напряженным вниманием следил я за попытками гориллы приняться за еду и какое почувствовал облегчение, когда увидел, что она не только с большим удовольствием стала пить молоко, но принялась и за плоды. Довольно долго моя горилла была еще до того слаба, что засыпала во время еды и большую часть дня спала, свернувшись в углу. Мало-помалу она стала привыкать к плодам культурных растений — бананам, гуаявам, апельсинам, манго. По мере того как прибывали ее силы, она чаще присутствовала за нашим столом и начала есть все, что подавалось. Видя, как она постепенно привыкает к разной пище, мы стали надеяться благополучно перевезти ее в Европу.

Говорят, что даже молодые гориллы так дики, что приручить их вряд ли возможно. Однако, поведение нашей гориллы доказывало совершенно противоположное. В продолжение нескольких недель она до того привыкла к окружающей обстановке и к людям, что ее пускали бегать на свободе, не боясь, что она убежит. Ни разу горилла не была посажена на цепь или заперта и не нуждалась ни в каком другом надзоре, кроме того, которым окружают маленьких играющих детей. Она была до того беспомощна, что не могла обойтись без человека и, сознавая это, проявляла удивительную привязанность и доверчивость. Злобных, диких качеств у нее не было и следа. Только изредка она обнаруживала большое упрямство. Свои чувства и желания она выражала различными звуками: своеобразный стон обозначал просьбу, другие звуки — страх и ужас. В редких случаях слышалось недовольное ворчание. Иногда наша горилла, очевидно от избытка удовольствия, поднималась на задние лапы и принималась колотить себя в грудь кулаками.

Часто свое веселье она выражала, как человек, — хлопаньем в ладоши. Этому ее не учили. Подчас, кувыркаясь, шатаясь из стороны в сторону и кружась на одном месте, она исполняла, такие дикие танцы, что мы не на шутку опасались, не напилась ли она каким-нибудь образом допьяна. Но ее опьяняло только удовольствие, оно одно заставляло ее испытывать свои силы в самых отчаянных прыжках.

Ее движения во время еды были спокойны и приличны: она брала от всего столько, сколько могла захватить большим, третьим и указательным пальцами, и равнодушно смотрела, если брали что-нибудь из наваленного перед ней корма. Пока ей не давали еды, она нетерпеливо ворчала, пристально следила со своего места у стола за каждым блюдом и недовольно бормотала или отрывисто кашляла каждый раз, когда слуга уносил со стола какую-нибудь тарелку. Горилла даже старалась поймать его за руку, чтобы укусить или ударить, еще сильнее выражая этим свое неудовольствие. Но сейчас же снова начинала играть с нами, как с товарищами. Она пила, всасывая жидкость губами, и нагибалась при этом к сосуду, никогда не запуская в него руки и не опрокидывая его. Более мелкую посуду она иногда подносила ко рту. В особенности нас поражали ловкость и осторожность, которые она проявляла во время еды. Другие наши обезьяны с любопытством хватали каждую вещь и тотчас же отбрасывали от себя или небрежно роняли. Совершенно иначе поступала горилла: она бережно бралась за каждую чашку, за каждый стакан; поднося сосуд ко рту, обхватывала его обеими руками и затем тихо и осторожно ставила его на место. Я не помню, чтобы она сломала что-нибудь из наших хозяйственных вещей. Между тем, мы никогда не учили ее употреблению посуды и разным штучкам. Мы хотели привезти гориллу в Европу, сохранив ее природные привычки.

Лазала она довольно ловко; однако, свойственная ей шаловливость заставляла ее время от времени забывать осторожность. Так, однажды она свалилась с ветвей дерева, к счастью, не особенно высокого.

Замечательна была ее чистоплотность: попав случайно рукою в паутину или в грязь, она со смешным отвращением старалась сама освободиться от грязи или протягивала обе руки, чтобы ей помогли. У нее совершенно не было своеобразного обезьяньего запаха, и она любила играть и плескаться в воде. Но только что принятая ванна не мешала ей сейчас же шалить и кувыркаться в песке с другими обезьянами. Из качеств ее характера особенно интересны добродушие, хитрость и детская шаловливость. Если, например, она бывала наказана, то никогда не сердилась; напротив того, подходила к наказавшему и с просящим видом охватывала его ноги и глядела с таким выражением, что обезоруживала всякий гнев. Вообще, если она хотела чего-нибудь достигнуть, то очень настоятельно и вкрадчиво выражала свои желания.

Если же, несмотря на это, ее просьбу не исполняли, она прибегала к хитрости, зорко наблюдая, не следят ли за ней. Если, например, ей не позволяли выйти из комнаты или, наоборот, войти в нее и все ее попытки настоять на своем не помогали, она делала вид, что покоряется судьбе, и с притворным равнодушием ложилась недалеко от двери. Вскоре, однако, она приподнимала голову и, внимательно озираясь, пододвигалась все ближе и ближе, перекатываясь с боку на бок. Достигнув двери, она осторожно вставала на ноги и, перескочив через порог одним прыжком, убегала с такою поспешностью, что трудно было следовать за нею.

G такой же настойчивостью преследовала она свою цель, когда хотела полакомиться сахаром или фруктами, которые хранились в столовой в шкафу. Тогда она вдруг бросала игру, отправлялась в совершенно противоположном направлении и поворачивалась только тогда, когда думала, что ее никто не видит. Тогда она спешила прямо к шкафу, быстро его отворяла и уверенно запускала руку в сахарницу или в блюдо с фруктами. Иногда после этого она притворяла за собой дверь шкафа. Затем преспокойно съедала добычу. Если ее замечали, она немедленно с ней убегала.

Ей доставляло своеобразное, почти детское удовольствие стучать и производить шум. Когда горилла проходила мимо бочек, блюд или жестяных вещей, она почти всегда барабанила по ним. Так делала она и во время нашего путешествия в Европу. На пароходе ей также позволяли свободно бегать. Однако, незнакомые звуки были ей неприятны. Гром пугал ее до того, что вызывал непроизвольное испражнение. Если у нее был запор, мы применяли в виде лекарства музыку, и это помогало не хуже слабительного. Мы внимательно ухаживали за гориллой, и наш питомец рос и развивался у нас на глазах. В начале февраля она захворала, у нее начались судороги. В продолжение четырех недель мы боялись за ее жизнь, пока необыкновенно сильное сложение, а может быть, постоянные приемы хинина и каломеля не одержали, наконец, победы над болезнью. Животное постепенно начало выздоравливать. Радость по этому поводу была всеобщая».

О пребывании этой гориллы в зоопарке директор парка сообщил следующее:

«Наша двухлетняя горилла выросла уже почти до 1 метра. Тело ее покрыто мягкими, как шелк, серыми волосами, на голове волосы рыжеватого цвета. Ее плотная, коренастая фигура, мускулистые руки, гладкое, блестящее черное лицо с хорошо сформировавшимися ушами, большие, умные, насмешливые глаза — все это придавало ей поразительное сходство с человеком. Это впечатление увеличивала неторопливость всех ее движений. Каждое из них напоминало скорее неуклюжего мальчугана, чем обезьяну. Когда, сидя на стуле, она смотрела на людей, потом вдруг ударяла в ладоши, сопровождая это движение кивком головы, она овладевала всеми сердцами. Она охотно бывала в большом обществе, отличая старого от малого, мужчин от женщин. С детьми от двух до трех лет она обходилась ласково, целовала их и позволяла делать с собой что угодно, никогда не пользуясь при этом превосходством своих сил. С более взрослыми детьми она обращалась хуже, но все же охотно играла с ними и бегала взапуски вокруг столов и стульев, которые часто опрокидывала. Шутя, она давала тумаки то тому, то другому, а иногда схватывала во время игры чью-нибудь ногу и пробовала на ней свои зубы. Когда дамы брали ее на руки, она обнимала их и оставалась довольно долгое время у них на коленях. В общей клетке для обезьян она охотно играла и была здесь повелителем. Даже шимпанзе беспрекословно ей подчинялся. С шимпанзе она обращалась, как с равным, и играла почти всегда только с ним, хотя и немного грубо. Она хватала шимпанзе и, крепко держа его, валялась с ним по земле. Если тому удавалось вырваться, горилла неловко падала с вытянутыми вперед руками. Шимпанзе она даже ласкала, но с маленькими обезьянами была безжалостна. Походка гориллы была во многом похожа на походку шимпанзе. Когда она была в хорошем настроении, которое, впрочем, редко ее покидало, она высовывала кончик красного языка — это придавало ее блестящему черному лицу еще большее сходство с ребенком.

Нравом горилла походила на человека и вела совершенно человеческий образ жизни. В восьмом часу утра она приподнималась в постели, зевала, почесывалась, но оставалась заспанной и безучастной до тех пор, пока ей не давали молока, которое обычно она пила из стакана. Тогда, уже совершенно разгулявшись, она вставала с постели, выглядывала из окна, начинала хлопать в ладоши и принималась играть со сторожем. Горилла ни на минуту не могла оставаться одна. Она издавала резкие крики, если видела, что сторож оставил ее. В девять часов утра ее мыли. Это ей очень нравилось. Свою радость она выражала звуками, похожими на хрюканье. Ела она вместе со своим сторожем. К завтраку горилла получала несколько сосисок или кусок хлеба с маслом, ветчиной или сыром. При этом она охотно выпивала стакан светлого вина, разбавленного водой. В высшей степени курьезно было смотреть, как она держала своими короткими, толстыми пальцами объемистый стакан и придерживала его еще ногой, чтобы не уронить. Плоды она ела охотно и в большом количестве, из вишен тщательно вынимала косточки. Горилла жила в моей квартире; В час дня жена сторожа приносила ей обед.

Летом, во время жары, горилла с большим нетерпением ожидала обеденного часа. Когда раздавался звонок, всегда сама отворяла дверь, рассматривала еду и охотно пробовала то, что ей более всего приходилось по вкусу. Не спуская глаз с кушанья, она ожидала, когда начнется обед. Сначала ей давали чашку бульона, которую она выпивала до последней капли. Затем следовал рис или овощи—чаще всего картофель, морковь или кольраби, отваренные с говядиной. Наш питомец довольно ловко управлялся с ложкой. Но как только горилла чувствовала, что за ней не наблюдают, она лезла мордой прямо в блюдо. Под конец она всего охотнее съедала кусок жареной курицы. После обеда она любила отдохнуть и, проспав час или полтора, готова была снова играть. После обеда ей давали плоды, а вечером молоко или чай и хлеб с маслом. В девять часов она отправлялась спать. Лежала она на матрасе, закутавшись в шерстяное одеяло. Сторож сидел около нее, пока она не засыпала. Засыпала она довольно скоро. Охотнее всего она спала на одной кровати со сторожем, причем обнимала его и клала на него голову. Она крепко спала всю ночь и обычно просыпалась не раньше восьми часов утра.

При таком правильном образе жизни здоровье нашей гориллы окрепло, и вес увеличился с 31 до 37 килограммов. Но вдруг наш питомец захворал воспалением дыхательного горла я сильной лихорадкой. Обычно такой веселый, он безучастно лежал в постели и так кашлял и хрипел, что жаль было на него смотреть. Вел он себя теперь очень неприветливо и даже кусался, когда его трогали. Такое опасное состояние у гориллы продолжалось около восьми дней; она ничего не ела и только пила чай и воду. Доктора по нескольку раз в день собирались у ее постели, среди них был ее африканский воспитатель. Больную лечили хинином и заставляли пить эмские воды. После того как она в первый раз попробовала хинин, она каждый раз, когда ей подносили ложку, покрывала голову одеялом. В большой комнате, где лежала больная, воздух был пропитан парами и поддерживалась равномерная температура в 19 градусов. Горилла быстро поправлялась и уже хорошо показывала язык и хлопала в ладоши. Это служило несомненным признаком ее выздоровления. Публика очень участливо относилась к больной, и сотни людей ежедневно справлялись о ее здоровье. За короткое время она сумела сделаться всеобщей любимицей».

К сожалению, вскоре эта горилла умерла. Эти обезьяны вообще не переносят перемены климата и жизни в европейских зоологических садах. Только в саду Бреславля одна молодая горилла прожила около семи лет.